स्वास्थ्य हमारे

शारीरिक स्वास्थ्य की आधारशिला है। बीमार दिमाग से स्वस्थ शरीर की कल्पना ही गलत है। वस्तुत: शरीर

की प्रमुख संचालिका मन ही तो है। मन ही मस्तिष्क है। शरीर

उसका आवरण मात्र है। तत्व का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव आवरण पर

होता है। मन की स्थिति का प्रतिबिम्ब

शरीर पर निश्चित पड़ता है। यही कारण है कि क्रोधी, लोभी, कामी और

ईष्र्याल मन:स्थिति वाले मनुष्यों की आकृति एवं शारीरिक स्थिति में स्पष्ट रूप ने

विभिन्नता दिखाई देती है। क्रोधी व्यक्ति का शरीर सूखा सा और मुखाकृति रूखी एवं

कठोर देखने में आती है। जिसका अन्त:करण स्वस्थ होगा, उसका शरीर निश्चित

ही स्वस्थ होगा। मन तो बीज है। बीज के अनुरूप ही वृक्ष और फल होता है। अशक्त बीज

से सशक्त वृक्ष और फल मिलता ही नहीं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य की उत्तमता के लिए

मानसिक स्वास्थ्य की उत्कृष्टता निश्चित ही अनिवार्य है।

अतएव हमारा मन सदा स्वस्थ रहे, इसके

लिए दैनिक जीवन में संयमनियम, संतोष और मनोनिग्रह का अभ्यास निरन्तर रखना

चाहिए। इस अभ्यास का सर्वोत्तम साधन अध्यात्म - भावनापूर्वक परमात्मा की उपासना

करना है।

शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की कर्मेन्द्रियों का

यथावत पूर्ण सक्रिय, सशक्त और स्फूर्तिसंपन्न रहना ही शारीरिक

स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और स्थैर्य वस्तुत: आचरण पर अधिक निर्भर है। इसीलिए आयुर्वेद में ज्ञान से

भी प्रमुख महत्व आचरण को दिया गया है। जो साहित्य

एक बार पढा जाय उसको दैनिक जीवन के अभ्यास में सम्मिलित कर लिया जाय, इससे

ज्ञान परिपक्व होता है और फलदायी भी होता है

।।

दैनिक कार्यों के परिश्रम से शरीर की शक्तियां और

रसधातु आदि का जो -हास होता है, उसकी पूर्ति के साथ ही अतिरिक्त शक्ति संचय का प्रयास

शारीरिक स्वास्थ्य का साधन है।

शरीर एक स्वसंचलित मशीन के समान है। निरन्तर चलते

रहने से जैसे मशीन के पुर्जे

घिसते हैं, वैसे ही काम-काज के श्रम से हमारे देह के परमाण

घिसते-टूटते हैं। जैसे मशीन की सुरक्षा के लिए उसमें यथा समय तेल देना उसको बीच-बीच में बन्द रखना जरूरी है, वैसे ही

शरीर रूपी मशीन को आवश्यक पोषण स्निग्धता और आराम मिलना चाहिए। इनके अभाव में मशीन

समान मानव शरीर भी टूटने लगता है। किसी भी कार्य में प्राप्ति कम तथा सर्व ज्यादा

हों तो बिघइने का यही लक्षण होता है, उसी प्रकार शरीर में शक्ति कम और शरीर शक्ति ज्यादा खर्च होती हों तो शरीर भी पिसता है।

शारीरिक शक्ति -संचय और स्थैर्य ही

शरीर-स्वास्थ्य का लक्षण है। इसके लिए प्रात:विधी, दिनचर्या, रात्रिचर्या

और ऋतुचर्या का पालन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले असात्म्य आहार-विहार का

त्याग, सर्वत्र सर्वप्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखना और उसका पालन करना,

यह शारीरिक स्वास्थ्य की मूल भित्ति है। मनुष्य संपर्क के दुर्गुणों से बचकर, देखा-देखी अहितकर

आचरण न करें, क्षणिक और अस्वाभाविक आनन्द उपभोग के लोभ में

मादक द्रव्यों का व्यसन में न रहें। शक्ति से अधिक श्रम न करे, भोग-विलास

में अति न करे, आहार-विहार, विश्राम और संयम के

नियमों पर दृढ रहकर, आयुर्वेदीय स्वास्थ्य -सिद्धान्तों को दैनिक जीवन

के व्यवहार में अपना ले तो प्रत्येक मनुष्य निश्चित रूप से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर

सकता है।

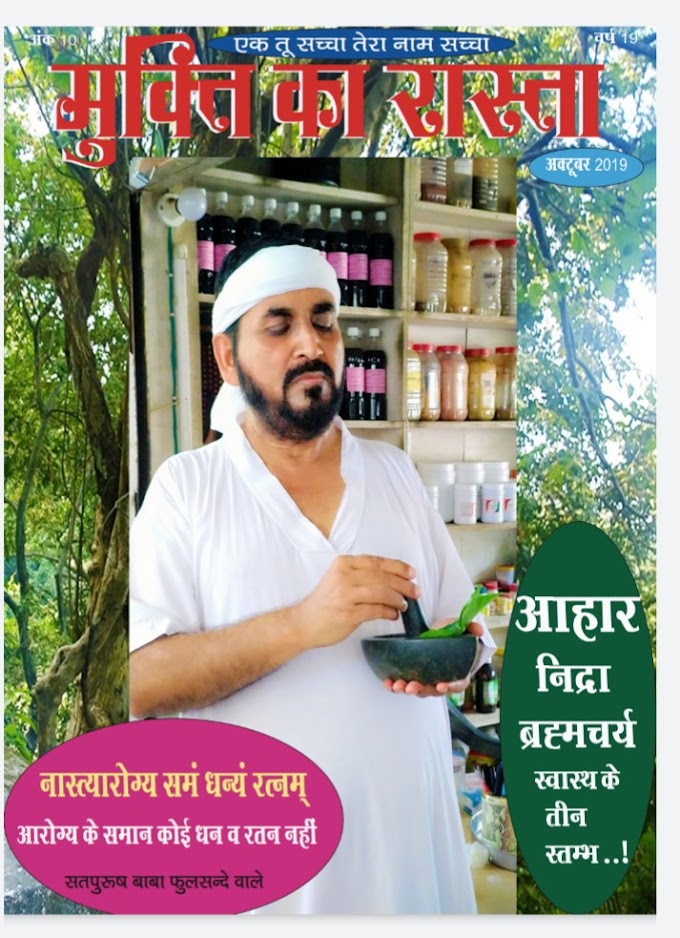

स्वास्थ्य के तीन उपस्तम्भ भारतीय जीवन-विज्ञान-

जो १) आहार २) निद्रा ३) ब्रह्मचर्य आयुर्वेद|

पूर्ण स्वास्थ्य के निश्चित स्थैर्य हेतु तीन

मूल आधार माने गये हैं।

त्रय: उपस्तंभा इत्याहार: स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति

।

एनिबिभिर्युक्तियुक्तैरूपस्तब्धमुपस्तम्भैः

शरीरम् ।

बलवर्गोपचयोपचितमनुवर्तते यावदायुः संस्कारात ।

संहिता के इस उद्धरणानुसार पूर्ण स्वस्थ मानव

शरीर तीन उपस्तम्भ पर निर्भर रहता है। आहार अर्थात संतुलित भोजन, स्वप्न

(निद्रा) विश्राम और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम। इन तीनों उपस्तम्भों को युक्तियुक्त

(आधारों) पर निर्भर रहता है अर्थात् पूर्ण विश्राम

और ब्रह्मच रखने से मनुष्य सदा ही पूर्ण स्वस्थ रहकर दीर्घायु होता है। कितना सत्य और सुनिश्चित सिद्धांत है।

जैसे तीन पायों की तिपाई तभी तक खड़ी रह सकती है, जब तक उसके तीनों

पाये यथावत् रहें। एक भी पाया टूटा तो तिपाई गिर जायेगी। यही स्थिति पूर्ण स्वस्थ

शरीर-रूपी तिपाई की है।

तीन उपस्तम्भों पर आधारित पूर्ण स्वास्थ्य का यह

आयुर्वेदीय सिद्धांत अवस्थानुसार बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष

सब के लिए समान रूप से हितकर और व्यावहारिक है। स्वाभाविक रूप से पूर्ण स्वस्थ और

दीर्घजीवी बनने के लिए इन तीन उपस्तम्भों को समान रूप से सुदृढ रखना चाहिए। एक के

बिगड़ते ही शेष दो स्वयं अशक्त हो जायेंगे। आहार अर्थात भोजन में नियमित न रहें तो

निद्रा और ब्रह्मचर्य कदापि यथावत् नहीं रह सकते। इसी प्रकार निद्रा (विश्राम) में

नियमित न रहे तो अनियमितता अपने आप आ जायगी। आहार या विश्राम में असन्तुलन से ऐसी

मन:स्थिति रह ही नहीं सकती जिसमें ब्रह्मचर्य (संयम) का यथोचित पालन हो सके।

निश्चित समय पर, नियमित भूख लगते ही,

पाचन शक्ति के अनुकूल उचित मात्रा में संतुलित और पौष्टिक भोजन करना,

शरीर थकने पर उचित विश्राम लेना और निश्चित समय पर सुख निद्रा में सोना, इन्द्रियों का सीमित

और और संतुलित उपभोग करते हुए ब्रह्मचर्य से रहना, ये तीन बाते पूर्ण

स्वास्थ्य का मूल आधार हैं।

स्वास्थ्य -साधन के दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ

उचित मात्रा में, कामवासना की संतुष्टि हेतु भोग-विलास करते हुए,

इन्द्रिय संयमपूर्वक जीवन रखना तो है ही, इसके अतिरिक्त

ब्रह्मचर्य से यहां उत्कृष्ट आचरण का भी संकेत है।

पहला उपस्तम्भ

आहार (भोजन) पूर्ण स्वास्थ्य के तीन मूल आधारों

में प्रथम स्थान आहार का है। मुख्य रूप से अन्न-पानादिक भोजन ही आहार की संज्ञा

में गिने जाते है तथापि अन्नादि के अतिरिक्त जल और वायु भी शरीर के लिए अनिवार्य

आहार है। शरीर की क्षतिपूर्ति और शक्त्यर्जन तो केवल भोजन से ही होता है। जल भोजन

का प्रधान सहायक है, उससे भोजन के पाचन-प्रचूषण में सहायता मिलती है।

शरीर के तीन अनिवार्य घटक है भोजन, जल और वायु यह तीनों ही त्रय उपस्तम्भ में,

आहार के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतएव इस अध्याय में हम भोजन के अतिरिक्त

जल और वायु पर भी

विचार करेंगे।

आहारः प्राणिनः सद्योबलकृद्देहधारकः

आयुस्तेजः समुत्साहः स्मृत्योजोऽग्निविवर्धनः ।।

आहार अर्थात भोजन ही प्राणियों को नया बल और देह धारण करने की शक्ति देने वाला है।

आहार से ही आयु, तेज , उत्साह, स्मृति, ओज

(जीवशक्ति) तथा शरीराग्नि की वृद्धि होती है। अपने इन गुणों को सार्थक करने वाला

भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवद्गीता में सात्विक

भोजन का वर्णन किया गया है।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हुद्या आहाराः

सात्विका:प्रियाः। जो भोजन समस्त छ: रसतत्वों वाला सुरस अर्थात् स्वादिष्ट हो,

स्निग्ध अर्थात चिकनाई युक्त हो, शरीर को स्थैर्य देने

की शक्ति रखता हो, हृदय, दिल और दिमाग को ताकत देने वाला हो,सुविधापूर्वक

पचने वाला और प्रिय हो वह सात्विक आहार

है।

आधुनिकों ने सन्तुलित भोजन (Balanced Diet

) को सर्वोपरि माना है। वत गीता में वर्णित उक्त सात्विक आहार ही

सन्तुलित भोजन है। हमारे पूर्वजों ३ सन्तलित भोजन को मात्राहार और षड् रसयुक्त

भोजन कहकर प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया है।

षत्रिंशतं सहस्राणि रात्रीणां हित भोजनः ।।

जीवत्यनातुरों जन्तुर्जितात्मा संमत: सताम् ।।

हित भोजन

अर्थात् सन्तुलित पथ्य भोजन ग्रहण करने वाला संयमी व्यक्ति छत्तीस हजार रात्रि

अर्थात् सौ वर्ष तक पूर्ण निरोग अवस्था में जीवित रह सकता हैं।

भोजन के मुख्य कार्य भोजन का मुख्य कार्य रस-रक्त

आदि धातुओं को बढाकर शरीर का विकास | करना, क्षतिपूर्ति करना,

अनिवार्य उष्णता और बल बनाये रखना तथा शरीर की

जीवनी शक्ति (Vitality) को स्थिर करना यह

है। आयुर्वेद का सिद्धान्त है। ‘सामान्यम् वृद्धि-कारणम् ।' समान

गुणधर्म वाले पदार्थ से वृद्धि होती है। इसलिए हमारे शरीर के निर्माण में जिन-जिन

तत्वों का समावेश है, उन-उन तत्वों की क्षतिपूर्ति और वृध्दि, उन ही

तत्वों वाले अन्नादि पदार्थ खाने से हो सकती है। इस विचार से हम भोज्य पदार्थों के

मुख्यत: चार भाग कर सकते हैं। | १. वे पदार्थ जिनमे रस-धातुओं और स्नायुओं की

वृद्धि तथा शारिरीक क्षतिपूर्ती

करने वाले तत्व हों, जैसे दूध, अण्डा,

मांस और दाल।। २. वे पदार्थ जो शरीर को आवश्यक उष्णता प्रदान करते है

जैसे गेहूं, चावल,

चीनी, आलू आदि ।

३. वे पदार्थ जो शरीर को जीवनीय शक्ति-सम्पन्न

बनाकर शक्ति को संचित

करते हैं जैसे घी, मक्खन और तेल आदि

स्नेह (स्निग्ध) पदार्थ ।।

४. वे पदार्थ जो भोजन के पाचन-प्रचूषण में सहायता

करते है, जैसे जल, पेय,

खनिज पदार्थ, पाचकंश, और

विटामिनें ।।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने नए दृष्टिकोण से खोज करके

यह निश्चीत कर दिया है कि शरीर-निर्माण में कौन-कौन से तत्व कितने अनुपात में

सन्नाहत है। तदनुसार, उन्होंने यह भी निर्धारित कर दिया है कि शरीर

पोषण हेतू उन तत्वों में कौन-कौन कितने परिमाण में मनष्य को अपने भोजन मे ग्रहण

करना चाहिए।

कि विज्ञान के इस नए ज्ञान से अवश्य लाभ उठाना

चाहिए। संसार के अन्य देशों ने नये ज्ञान से अपना भोजन-स्तर उत्कृष्ट बना लिया है

और हम भी अपना भोजन स्तर श्रेष्ठतर बना सकते हैं, क्योंकि सन् १९६०

में विश्व स्वास्थ्य-संगठन द्वारा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय भोजन-स्तर जांच में

हमारे देश का भोजनस्तर सबसे निष्ट सिद्ध हुआ। भारतवासियों को यह कलंकमिटाना चाहिए

और अपना भोजनस्तर उठाकर अधिक स्वस्थ एवं दीर्घायु बनना चाहिए।

भोजन का सांयोगिक संगठन

(अन्न के घटक) आधुनिक विज्ञान के मतानुसार मानव

शरीर का सांयोगिकसंगठन मुख्यतः प्रोभूजिन (Proteins), स्नेह (Fats),

प्रांगोदीय (Carbohydrates), खनिज (Minerals)

और जल (Water) से हुआ है। इन्हीं तत्वों वालें संतुलित भोजन से

शरीर का पोषण और अभिवृद्धि होती है।

0 Comments